電子カルテを導入したいけど、どのメーカーが良い?

シェア率って本当に参考になる?

このようにお悩みではないでしょうか。

自院に合った最適なシステム選びの参考にしてください。

【2025最新】電子カルテのシェアランキングTOP3

電子カルテ市場は競争が激化しており、導入実績や使いやすさがシェアを大きく左右します。ここでは、2025年最新のシェアランキングTOP3に入った主要メーカーについて解説します。

M3デジカル(エムスリーデジカル)|シェア率25.7%

M3デジカルは、シェア25.7%を誇る電子カルテのトップブランドです。クラウド型を強みに、規模を問わず幅広い医療機関に導入されており、操作性やコストパフォーマンスに優れている点が評価されています。特に中小規模クリニックにとって、導入しやすく使いやすい設計が支持を集めています。

また、エムスリーグループが持つ豊富な医療ネットワークとの連携により、診療支援や情報共有の幅も広がります。診療効率の改善に直結する機能が充実しており、近年では大規模病院でも採用が進んでいる点が特徴です。

Medicomシリーズ(ウィーメックス)|シェア率15.5%

Medicomシリーズは、長年の歴史を持つウィーメックスの主力電子カルテで、シェア15.5%を占めています。安定したシステムと豊富な導入実績を背景に、多様な診療科に対応できる柔軟性が強みです。既存の医療機器やシステムとの連携もスムーズで、幅広い医療現場で信頼を獲得しています。

特に、長年培われたノウハウを活かしたサポート体制が評価され、導入後の運用も安心できる点が魅力です。医療現場のニーズを踏まえた細やかな機能改善が行われており、堅実かつ安定志向のクリニックに選ばれ続けています。

HOPEシリーズ(富士通)|シェア率8.7%

富士通のHOPEシリーズは、シェア8.7%を持つ電子カルテで、大規模病院を中心に導入が進んでいます。高いシステム統合性を特徴とし、医事会計やオーダリングシステムとの連携に優れ、病院全体の業務効率化を強力に支援します。特に大規模かつ複雑な業務フローを持つ医療機関に適した設計です。

また、富士通のIT基盤を活かした高い信頼性とセキュリティも評価ポイントです。長期的なシステム運用を前提とした設計で、安定性を重視する病院に向いています。中小規模にはやや導入ハードルが高いですが、その分、先進性と包括性に強みを持つブランドといえます。

その他の人気電子カルテメーカー

電子カルテ市場には上位シェア以外にも注目すべきメーカーが多数存在します。ここでは、独自の強みや機能を持つ人気の電子カルテメーカーについて紹介します。

BrainBoxシリーズ|株式会社ユヤマ

ユヤマのBrainBoxシリーズは、調剤薬局との連携に強みを持つ電子カルテです。薬歴管理や処方箋発行を効率化し、院内の業務負担を軽減します。特に薬局を併設するクリニックでの利用が進んでいます。

シンプルで直感的な操作性が特徴で、導入後すぐに使いこなせる点が評価されています。中小規模の医療機関に適しており、薬局業務と診療の一体化を求める施設から支持を集めています。

Dynamics|ダイナミクス

Dynamicsは、カスタマイズ性の高さを特徴とする電子カルテです。診療科や業務フローに合わせて柔軟に設定でき、独自のニーズに対応できます。先進的な医療を目指す施設から注目を集めています。

開発の自由度が高く、システムを自院仕様に合わせられるのが強みです。幅広い規模のクリニックで利用されており、特に独自の運用体制を構築したい医療機関に適しています。

Qualisシリーズ|ビー・エム・エル

Qualisシリーズは、検査会社が提供する強みを活かした電子カルテです。検査結果の迅速な取り込みや分析機能に優れ、診療と検査を効率的に結びつけます。

特に内科系クリニックで評価が高く、臨床検査を多く扱う医療機関に最適です。検査データ活用を重視する医師にとって、診療精度向上に直結する点が大きな魅力です。

SUPER CLINIC|ラボテック

ラボテックのSUPER CLINICは、シンプルな操作性を重視した電子カルテです。必要機能を絞り込み、効率的に利用できる設計となっています。

初めて電子カルテを導入するクリニックに適しており、導入コストと実用性のバランスが良い点が魅力です。過度に複雑でない分、スムーズな運用が可能です。

CLINICS|メドレー

メドレーのCLINICSは、オンライン診療を強みにしたクラウド型電子カルテです。予約から診療、会計まで一元管理でき、効率的な診療運営を実現します。

スマートフォンとの親和性が高く、遠隔診療にも対応可能です。テレヘルス需要の高まりを背景に普及が進み、患者との接点拡大を目指すクリニックに人気です。

ユヤマ

ユヤマの電子カルテは、直感的な操作性とコストパフォーマンスを重視した電子カルテです。中小規模のクリニックを中心に導入が広がっています。

診療科ごとのニーズに対応できる柔軟な設計が特徴で、幅広い医療現場で使いやすいのが魅力です。コストと機能のバランスを重視する施設に適しています。

CLIUS|DONUTS

CLIUSは、シンプルさとスピード感を重視したクラウド型電子カルテです。低コストで導入でき、スタートアップ的な発想で設計されています。

新規開業クリニックやITに強い若手医師を中心に支持が高まっています。モダンな設計と操作性の良さで、現代的な診療スタイルを支援します。

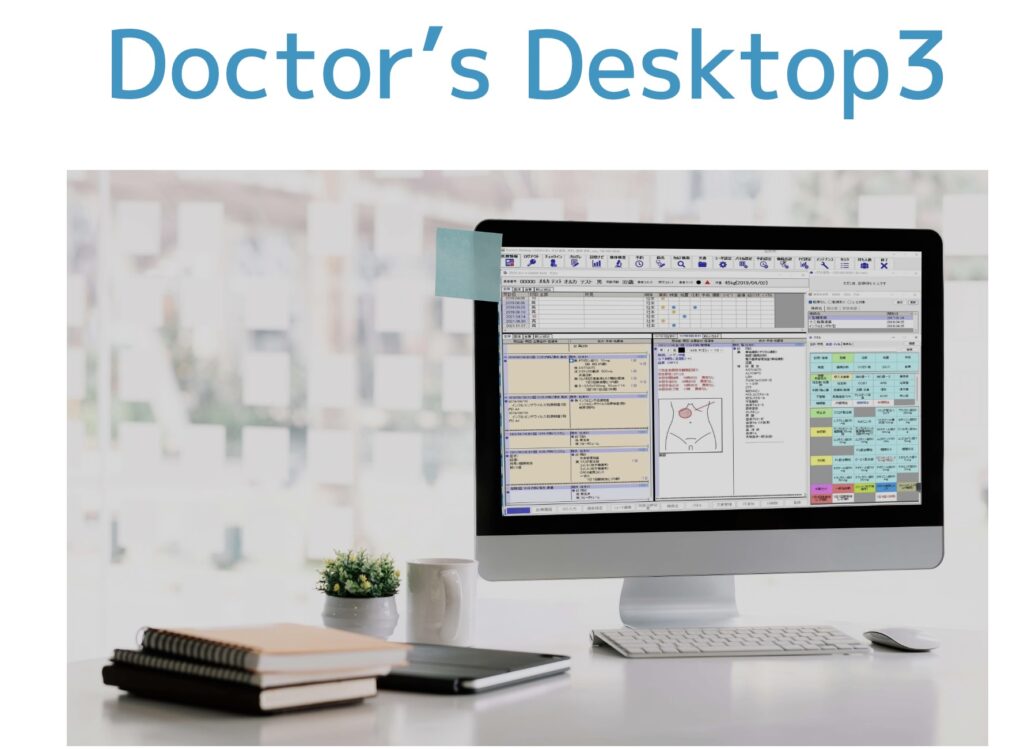

Doctor’s Desktop3|エムスリーソリューションズ

Doctor’s Desktop3は、臨床支援機能を充実させた電子カルテです。診療に必要な情報を効率的に参照でき、医師の業務をサポートします。

学術的な裏付けをもとに診療を進められる点が強みです。診療効率と医療の質向上を同時に実現したい医療機関に選ばれています。

セコムOWEL|セコム医療システム

セコムOWELは、高度なセキュリティを備えた電子カルテです。個人情報を安全に管理でき、データ保護体制も整っています。

セコムの信頼性を背景に、大規模病院からクリニックまで幅広く導入されています。安心感を重視する医療機関に適した選択肢です。

AI・CLINIC|アイネット・システムズ

AI・CLINICは、人工知能を活用した診療支援機能を備える電子カルテです。医師の負担を軽減し、効率的な診療を可能にします。

AIによる診断補助や業務効率化が魅力で、新しい診療スタイルを取り入れたい医療機関に向いています。先進性を求める医師から注目されています。

blanc|JBCC株式会社

blancは、デザイン性と操作性を追求したクラウド型電子カルテです。直感的なUIでスムーズに利用でき、導入もスピーディです。

コストを抑えつつ効率を高めたい医療機関に人気です。シンプルな運用を望む施設に適した選択肢といえます。

Hi-SEEDシリーズ|ウィーメックスヘルスケアシステムズ

Hi-SEEDシリーズは、安定した運用と幅広い機能を持つ電子カルテです。長年の導入実績に基づいた安心感が特徴です。

医療現場の課題を反映しながら改善が続けられており、信頼性の高い選択肢として利用されています。

movacal.net(モバカルネット)|NTTプレシジョンメディシン

モバカルネットは、モバイル診療に対応したクラウド型電子カルテです。在宅医療や往診にも活用できる柔軟性を持っています。

NTTグループの技術基盤に支えられ、信頼性の高い運用が可能です。今後さらなる普及が期待されるサービスです。

MRNシリーズ/MAPs for CLINIC|株式会社EMシステムズ

MRNシリーズとMAPs for CLINICは、診療所向けに特化した電子カルテです。幅広い診療科で導入され、サポート体制も充実しています。

コストと機能のバランスが良く、特に開業医に人気です。安心して長く使える点も評価されています。

SimCLINICシリーズ|島津メディカルシステムズ株式会社

SimCLINICシリーズは、シンプルで直感的な操作性を持つ電子カルテです。導入後すぐに活用できる点が評価されています。

小規模クリニックを中心に利用が広がっており、診療効率化を重視する施設に適しています。

シェア率以外で電子カルテを選ぶポイントは?

電子カルテを選ぶ際、シェア率だけで判断すると自院に合わないシステムを導入してしまう可能性があります。費用や使いやすさ、サポート体制など導入前にチェックすべき重要なポイントを解説します。

導入費用とランニングコストのバランスをチェックする

電子カルテは初期導入費用に加え、月額利用料や保守費用といったランニングコストが発生します。導入当初の価格だけで判断すると、長期的に大きな負担になる場合があります。

そのため、トータルコストを見積もり、数年間の運用を想定して比較検討することが大切です。自院の規模や診療スタイルに合ったコスト感で導入できるかどうかを確認しましょう。

レセコン一体型かチェックする

電子カルテとレセプトコンピュータが一体型であるかどうかは、業務効率に直結します。一体型の場合、入力データが自動的にレセプトに反映され、請求業務の手間を大幅に削減できます。

一方、別システムの場合は連携設定が必要になり、トラブル時の対応が煩雑になることもあります。レセコン一体型かどうかは、毎日の事務作業の効率化を考える上で重要な選択ポイントです。

クラウド型かチェックする

クラウド型の電子カルテは、サーバー設置の必要がなく、インターネット環境があればどこでも利用できる利便性が特徴です。災害時のデータ保全にも優れ、バックアップ体制も整っています。

ただし、常に安定したネットワーク環境が必須となるため、通信トラブルが発生した際のリスクも考慮が必要です。クラウド型とオンプレミス型、それぞれのメリットとデメリットを理解して選びましょう。

操作性や画面デザインの使いやすさをチェックする

電子カルテは医師やスタッフが日々利用するため、操作性や画面設計の分かりやすさは非常に重要です。直感的に使えるかどうかで業務効率やスタッフの負担が大きく変わります。

デモ体験やトライアルを通じて、入力作業のスムーズさや画面の見やすさを確認することが大切です。操作性の良さは日常のストレスを減らし、診療全体の効率化につながります。

サポート体制やトラブル対応の迅速さを確認する

電子カルテは導入後のサポート体制が非常に重要です。トラブルや不具合が発生した際、すぐに対応してくれるかどうかが診療の継続性を左右します。

サポート窓口の対応時間、緊急時の復旧体制、導入時の研修内容などを事前にチェックしておきましょう。安心して長く使うためには、メーカーの支援体制の充実度が欠かせません。

他システム(レセコン・予約・会計など)との連携性をチェックする

電子カルテは単体で完結するものではなく、レセコンや予約システム、会計ソフトなどと連携して利用するケースが多くあります。スムーズに連携できれば、データ入力の重複を防ぎ業務効率が大幅に向上します。

一方で、連携性が不十分だとトラブルや情報の不整合が起きやすくなります。導入前に、既存システムや予定しているサービスとの互換性を確認しておくことが大切です。

セキュリティ対策やクラウド対応状況を確認する

電子カルテは患者の個人情報を扱うため、セキュリティは最重要項目です。データ暗号化やアクセス権限の設定、ログ管理機能など、安心できるセキュリティ対策が施されているかを確認しましょう。

特にクラウド型の場合、サーバー管理やデータ保護の仕組みがどうなっているかをチェックする必要があります。法規制やガイドラインに準拠しているかどうかも確認することが欠かせません。

導入実績や自院の診療科に合った適合性があるか

導入実績が豊富な電子カルテは、さまざまな診療科でのノウハウを活かした改善が進んでおり、安心して利用できます。また、自院の診療科に特化した機能を備えているかどうかも重要です。

診療スタイルや患者層に合わないシステムを導入すると、業務の効率化どころか負担が増える可能性もあります。導入実績と適合性を見極め、自院に最適な製品を選びましょう。

電子カルテを導入するメリット

電子カルテの導入は、診療の効率化や患者データの安全管理だけでなく、経営面や医療の質向上にも直結します。ここでは、導入によって得られる代表的なメリットを解説します。

診療情報の検索・共有が容易になり業務効率が向上する

電子カルテを導入すると、診療情報の検索や共有が格段にスムーズになります。紙カルテのように探し回る手間がなく、必要な情報を即座に呼び出すことが可能です。診療記録や検査結果をスタッフ間で共有でき、チーム医療の連携も円滑になります。

また、過去の診療履歴を時系列で確認できるため、診断や治療方針の検討にも役立ちます。結果として診療時間の短縮や事務作業の削減につながり、スタッフ全体の業務効率向上が実現します。

患者データの保存・管理が正確かつ安全に行える

電子カルテでは、患者データをデジタルで一元管理できるため、誤記や紛失といったリスクを大幅に減らせます。入力ミス防止機能やチェック機能により、記録の正確性が保たれます。

さらに、アクセス制限やログ管理といったセキュリティ機能により、個人情報を適切に保護できます。紙媒体に比べ安全性が高く、個人情報保護法などの法規制にも対応できる点が大きなメリットです。

紙カルテよりもスペース削減につながる

紙カルテでは膨大な保管スペースが必要となり、保管場所の確保や整理作業が負担になります。電子カルテを導入すれば、データをクラウドやサーバーに保存でき、物理的なスペースが不要になります。

その結果、診療スペースや待合室を広く活用できるようになり、患者にとって快適な環境づくりにもつながります。限られた院内スペースを有効活用できる点は、特に都市部のクリニックにとって大きな利点です。

データ活用による経営分析や診療支援が可能になる

電子カルテは単なる記録ツールではなく、データ分析の基盤にもなります。患者数や診療内容の傾向を把握することで、経営戦略の立案に役立てられます。

また、診療データを活用することで診断の精度を高めたり、治療計画を効率的に立てたりすることも可能です。データを活用した診療支援は、医療の質向上と経営の安定化を同時に実現します。

他システムと連携し医療の質向上に寄与できる

電子カルテは、レセプトコンピュータや検査システム、会計ソフトなど他の医療システムと連携できます。これにより、情報が一元化され、入力作業の重複を減らすことが可能です。

シームレスな情報共有は、診療の精度向上や患者サービスの改善につながります。診療から会計までをスムーズに行えることで、医療機関全体のサービスレベルを高める効果が期待できます。

電子カルテを導入するデメリット

電子カルテは業務効率化や情報管理に大きなメリットをもたらしますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。ここでは導入前に理解しておきたい代表的な課題について解説します。

初期導入費用や維持管理コストが高額になる場合がある

電子カルテ導入には、システム費用やサーバー設置費用など初期投資が必要です。さらに保守・アップデート費用、サポート料などのランニングコストも発生します。

特に中小規模のクリニックにとっては大きな負担になる可能性があり、補助金や助成金の活用を検討する必要があります。導入前に長期的なコストシミュレーションを行うことが欠かせません。

システム障害や停電時に業務が滞るリスクがある

電子カルテは電力や通信環境に依存しているため、システム障害や停電時には業務が停止するリスクがあります。障害発生時の対応体制や復旧のスピードによって診療への影響が大きく変わります。

バックアップ体制や非常時マニュアルを事前に整えておくことが重要です。トラブル発生時の備えが不十分だと、診療の中断や患者対応に大きな支障をきたす可能性があります。

スタッフが操作に慣れるまで教育コストがかかる

新しいシステムを導入すると、医師やスタッフが操作に慣れるまでに時間と教育コストがかかります。紙カルテから移行する場合、入力や検索方法の違いに戸惑うケースも少なくありません。

特に多忙な医療現場では、教育時間を確保すること自体が負担となります。メーカーの研修サポートやマニュアル整備を活用し、移行期をスムーズに乗り越える工夫が必要です。

メーカー依存度が高まり柔軟な変更が難しい

電子カルテは導入後もメーカーに依存する部分が大きく、仕様変更や追加機能の要望があっても対応に時間がかかる場合があります。乗り換えやカスタマイズが難しい点もデメリットです。

また、サポート終了やメーカーの方針変更により、自院の運用に支障をきたすリスクも考えられます。導入時には長期的な運用計画やメーカーの信頼性を確認しておく必要があります。

セキュリティリスクや個人情報漏洩への対策が必須となる

電子カルテは患者の個人情報を大量に扱うため、セキュリティリスクへの対策が不可欠です。サイバー攻撃や不正アクセスによる情報漏洩の危険性は常に存在します。

暗号化や多要素認証、アクセス制御などを徹底し、運用面でのセキュリティ意識向上も欠かせません。安全なシステム環境を維持できなければ、信用問題に直結する重大なリスクとなります。

電子カルテシェアと利用できる補助金

電子カルテ導入には初期費用やランニングコストがかかりますが、国や自治体の補助金を活用することで負担を軽減できます。代表的な制度と活用方法を紹介します。

IT導入補助金の活用と対象システム

IT導入補助金は、中小企業やクリニックがITツールを導入する際に活用できる代表的な補助金です。電子カルテやレセコン、予約管理システムなどが対象となるケースが多く、補助率は通常1/2程度、条件によっては3/4まで拡大されることもあります。

対象システムは事前に「IT導入支援事業者」として登録された製品である必要があり、導入を検討する際には公式の対象ツール一覧を確認することが重要です。補助金を活用すれば、初期費用の大幅削減が期待できます。

小規模事業者持続化補助金とクリニック導入

小規模事業者持続化補助金は、商工会議所に加入している小規模事業者を対象とした制度で、クリニックや歯科医院なども利用できます。設備投資や販路拡大に加え、業務効率化を目的としたIT導入にも活用可能です。

補助上限は通常50万円〜200万円程度で、自己負担を抑えながら電子カルテを導入できます。申請には経営計画の策定が必要であり、導入が自院の経営改善にどうつながるかを明確にすることが採択のポイントとなります。

業務改善助成金でコストを抑える方法

業務改善助成金は、厚生労働省が提供する制度で、従業員の労働環境改善や生産性向上に資する設備投資を対象としています。電子カルテ導入による業務効率化も対象となる場合があり、最大で数百万円の助成を受けられることがあります。

特に職員の負担軽減や労働時間短縮につながる取り組みが評価されやすく、電子カルテの導入理由を「働き方改革」と関連づけることが効果的です。コストを抑えて最新システムを導入できるため、検討する価値の高い助成金制度です。

電子カルテの導入なら一括資料請求のコンシェルジュへ!

これから電子カルテ導入をお考えの方は、無料の一括資料請求サービスをご利用ください。

サービス比較.comでは、複数会社への一括資料請求やお見積もりなどについて完全無料で行っております。

まずはお気軽にご相談ください。

コメント