歯科レセコンの導入費用って高いの?

メーカーごとの違いは何?

このようにお悩みではないでしょうか。

歯科レセコンを導入する際、多くの経営者が気になるのが価格や選び方の基準です。

自院に合ったシステムを選び、コストを最適化しながら業務効率化を実現しましょう。

歯科レセコンとは?

歯科レセコンは、歯科医院における診療報酬請求業務を効率化するためのシステムです。ここでは、歯科レセコンの基本的な役割や医科レセコンとの違いについて解説します。

歯科レセコンの基本的な役割

歯科レセコンは、診療行為をもとに正確なレセプト(診療報酬明細書)を作成するためのシステムです。歯科特有の診療項目や算定ルールに対応しており、診療内容を入力すると自動的に点数計算を行い、保険請求に必要なデータを整備します。これにより、複雑な算定ミスを減らし、事務作業の効率化と請求業務の正確性を高めることができます。

また、カルテや予約システムと連携できる機能を備えている製品も多く、患者管理や会計処理まで一元化できる点も特徴です。従来は人手に頼っていたチェック作業も自動化されるため、事務スタッフの負担軽減につながり、医院運営全体の効率化に寄与します。

医科レセコンとの違い

医科レセコンと歯科レセコンは同じ「診療報酬請求システム」ですが、対応する診療科が異なるため算定ルールや操作方法に大きな違いがあります。医科レセコンは診療科ごとの幅広い医療行為を網羅する必要があるのに対し、歯科レセコンは虫歯治療や歯周病治療、補綴治療など歯科特有の診療行為に特化している点が特徴です。

また、歯科治療は同じ患者でも長期的・継続的に通院するケースが多いため、歯科レセコンには治療計画の進捗管理や再来院対応などに役立つ機能が充実しています。医科レセコンよりも歯科診療に特化した使い勝手を持つことで、歯科医院の業務に即した効率的な運用が可能になります。

歯科レセコンの価格は?

歯科レセコンの導入・運用コストは、初期費用や月額費用、クラウド型とオンプレ型の違い、さらには周辺機器やオプション費用によって大きく変わります。ここではそれぞれの相場と特徴を整理します。

初期費用の相場(導入一式の費用感)

歯科レセコンの初期費用は、導入形態によって大きく異なります。クラウド型は無料〜数十万円で導入できるものもあり、特に小規模歯科医院ではコストを抑えやすいのが特徴です。一方、オンプレミス型ではシステム構築やサーバー設置が必要となり、200万〜500万円程度と高額になるケースが多くなります。

さらに電子カルテや周辺機器を同時導入する場合は、費用が上乗せされる傾向があります。導入の際には、補助金や助成金を活用することで、初期投資の負担を軽減することも可能です。医院の規模や必要な機能を明確にし、導入形態に合った投資判断を行うことが大切です。

月額利用料・保守サポート費用

クラウド型では月額1万〜5万円程度が相場で、利用料の中にシステム利用とサポート費用が含まれている場合が多いです。製品によっては1万円台から利用できるプランもあり、複数台接続すると上位プランに移行するケースも見られます。

オンプレミス型では、月額費用は発生しにくいものの、保守やアップデート対応に別途費用がかかります。サーバーの保守やトラブル対応に数万円程度を見込む必要があり、長期的に考えるとクラウド型と同等、もしくは高額になる場合もあります。医院の運用体制によってコストバランスを考慮することが重要です。

クラウド型とオンプレ型の価格の違い

クラウド型は初期費用を抑えつつ、月額課金で利用できるのが強みです。法改正やシステム更新も自動対応されるため、運用負担を軽減できます。ただし、長期的に契約を続けるとトータルコストは高くなる可能性があります。

オンプレミス型は初期費用が大きい反面、自社での管理が可能で、長期間使えば結果的にコストを抑えられるケースもあります。導入に際しては、医院の財務状況や長期的な運営方針に基づき、どちらが適しているかを見極める必要があります。

周辺機器や追加オプションの費用

レセコンの導入には、システム以外にも周辺機器やオプションの費用が発生します。例えば自動精算機は50万〜100万円程度、保守費用として月5,000円〜2万円が必要になることがあります。これにより会計業務を効率化できます。

また、電子カルテ連携や訪問診療対応、歯周検査入力、問診システムなどの追加機能はオプション扱いとなり、別途費用が加算されます。さらにPCやプリンター、スキャナーといった基本機器の準備も欠かせません。導入時には本体価格だけでなく、これら付随する費用も含めた総額で検討することが求められます。

歯科レセコンの選び方

歯科レセコンは医院の規模や業務フローに合ったものを選ぶことが重要です。ここでは、導入時に確認すべき規模適性や保険対応、操作性、システム連携といったポイントを解説します。

導入する歯科医院の規模に合ったシステムかチェックする

歯科医院の規模に応じて適したレセコンは異なります。小規模医院では導入・維持コストを抑えられるクラウド型が人気で、最小限の機能に絞られている分、操作もシンプルで使いやすいのが特徴です。逆にスタッフ数が多く、診療ユニットが複数ある中規模以上の医院では、複数端末から同時利用できるシステムや高度な管理機能が必要になります。

また、大規模医院では電子カルテや精算機との連携など、多機能かつ拡張性のあるオンプレミス型を選ぶケースもあります。規模に合わないシステムを導入すると、コストが無駄になったり業務効率が落ちたりするため、まずは医院の規模と運営形態に適した製品を選ぶことが大切です。

保険請求の対応範囲とアップデート体制について確認する

歯科レセコンは、診療報酬請求を正しく行うことが最大の役割です。そのため、保険制度や加算項目など、歯科特有の複雑なルールにきちんと対応しているかを確認する必要があります。対応範囲が限定されていると、診療内容が反映できず請求漏れや入力手間が増えるリスクがあります。

さらに重要なのがアップデート体制です。診療報酬改定や制度変更は定期的に行われるため、その都度スピーディーに更新が反映されるかどうかは、運用の安心感に直結します。自動アップデート機能やサポート窓口の充実度もあわせて確認しておくと安心です。

サポート・操作性・スタッフ教育のしやすさを確認する

レセコンは毎日の診療に欠かせないシステムのため、操作性やサポート体制は導入効果を大きく左右します。直感的に入力できるインターフェースを備えているかどうかは、日々の業務のスピードやスタッフの負担に直結します。

また、新人スタッフやパート職員でもすぐに使えるよう、マニュアルや研修サポートが整っているかも大切です。万一のトラブル時に迅速に対応してくれるサポート窓口があるかも事前に確認しましょう。教育コストやサポートの充実度は、長期的な運用効率に直結します。

電子カルテや予約管理システムとの連携性を確認する

歯科医院ではレセコン単体ではなく、電子カルテや予約システムと連携させて使うことが一般的です。これにより、患者情報の入力が一度で済み、受付から会計までスムーズに業務が進みます。連携性が低いと二重入力やデータ不整合が発生し、逆に効率が落ちる原因になります。

特に近年はクラウド型の電子カルテやオンライン予約システムとの連携需要が高まっています。将来的な拡張やシステム追加を見据え、柔軟に連携できるレセコンを選ぶことで、医院全体の業務効率と患者満足度の向上につながります。

歯科レセコンおすすめ12選【価格比較】

ここからは導入実績豊富な大手メーカーから低コストのクラウド型、オープンソースまで、多様な12製品を特徴と価格感を交えて紹介します。歯科レセコンは、医院の規模や予算、導入目的に応じて選ぶことが重要です。

株式会社モリタ|DENTAL Xシリーズ

全国の歯科医院で広く導入されている定番のレセコンで、電子カルテとの連携に強みがあります。特に診療記録や画像データをシームレスに管理できる点は、業務効率化に大きく貢献します。豊富な実績と長年のノウハウにより、信頼性の高い運用が可能であることも魅力です。

価格帯は規模や導入形態によって変動しますが、中規模以上の歯科医院に適したプランが揃っています。保険改定への対応も早く、長期運用を見据えたシステム選びに適しています。初期費用は数十万円〜、月額は数万円程度が目安です。

東和ハイシステム|TOSMECシリーズ

小規模から中規模の歯科医院に幅広く対応できるクラウド型のレセコンです。インターネット環境さえあれば導入可能で、複数拠点での運用や出先からのアクセスにも柔軟に対応します。クラウド型のため、法改正やシステム更新も自動反映され、常に最新の状態で利用できる点が強みです。

初期費用が比較的抑えられるため、開業時やリプレイス時の負担が少なく済みます。月額料金は1万〜3万円程度が中心で、医院規模に合わせた柔軟なプランが用意されています。コストと利便性のバランスを重視する医院におすすめです。

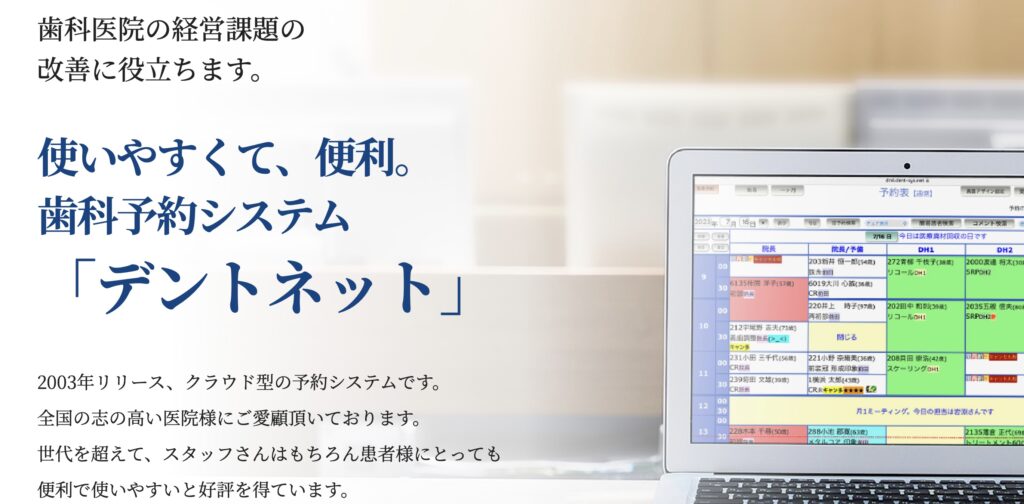

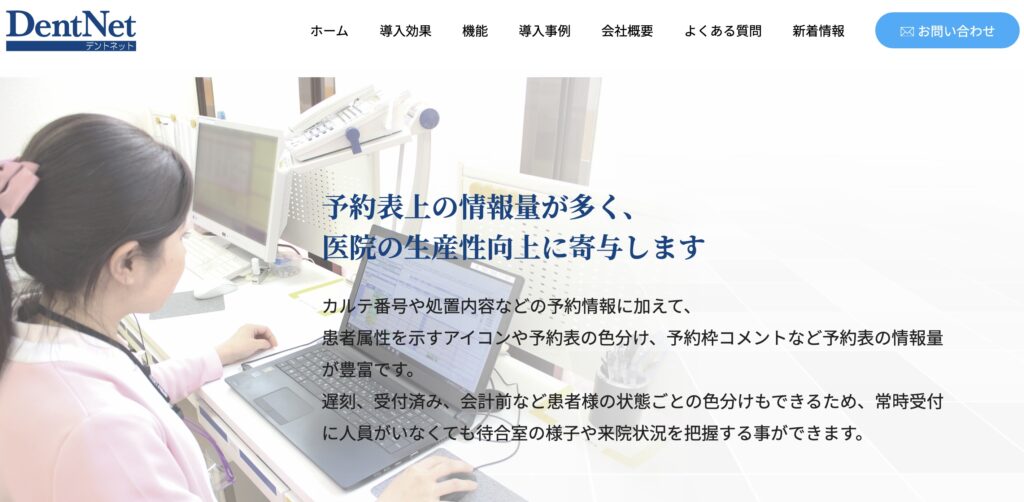

デンタルシステムズ|Dentnet

Dentnetは直感的で使いやすいインターフェースを備えており、スタッフが短期間で操作に慣れやすい点が特徴です。画面設計や入力のしやすさにこだわっており、日常業務の効率化に直結します。特にパートや新人スタッフの多い医院でも導入効果を感じやすいでしょう。

また、クラウド型の選択肢もあり、必要に応じてシステムを拡張できる点も魅力です。初期費用は数十万円から、月額は2万〜4万円程度が中心で、シンプルさと安定性を両立したレセコンを求める医院に適しています。

アークレセコン|ARCレセコン

長い歴史を持つ老舗メーカーが提供するシステムで、安定性とサポート体制に定評があります。過去から積み上げてきた開発ノウハウにより、堅牢で信頼性の高い運用が可能です。全国での導入実績も豊富で、幅広い医院から支持を得ています。

特にサポート面では、電話や訪問対応を含めたきめ細やかな体制が整っており、トラブル時にも安心です。価格は医院規模により異なりますが、初期導入は数十万円〜、月額も数万円前後が一般的です。安定運用を重視する医院に向いています。

メディア株式会社|Dentnextシリーズ

Dentnextは低コストで導入できるプランが豊富で、コストパフォーマンスに優れたシステムです。特に診療報酬改定への迅速な対応力に強みがあり、日々の請求業務を安心して任せられます。

小規模医院でも導入しやすい価格設定となっており、初期費用を抑えつつ機能を充実させたい医院におすすめです。月額利用料は1万〜2万円台が中心で、開業したばかりの医院にとって心強い選択肢となります。

パナソニック|クラウド型レセコン

大手メーカーならではの安心感とサポート力を備えたクラウド型レセコンです。クラウドによる運用のため、更新や保守の手間が少なく、常に最新のシステムを利用できます。

全国規模でのサポート体制も整っており、規模を問わず安定した導入が可能です。価格は初期費用が数十万円、月額は2万〜4万円程度が目安です。大手ブランドの信頼性を重視したい医院に適しています。

富士通|HOPEシリーズ

大規模歯科医院や医療法人に適した堅牢なオンプレ型システムです。高度なセキュリティと安定稼働が求められる現場で導入されており、複数拠点や大人数スタッフでの利用に強みを発揮します。

初期費用は数百万円と高額ですが、長期運用を前提にした場合にはコストパフォーマンスが高い選択肢です。大規模でシステム連携を前提とする医院におすすめです。

日立|医療ソリューションシリーズ

日立の医療ソリューションシリーズは、総合的なシステム構築が可能で、医院の規模拡大や複雑な業務にも対応できます。特に他の業務システムや電子カルテとの連携がスムーズで、拡張性に優れています。

初期費用は数百万円規模となるケースが多いですが、中長期的に大規模な医院運営を考えている場合には信頼できる選択肢です。サポート体制も充実しており、規模拡大を見据えた医院に適しています。

ユヤマ|YUYAMAレセコン

調剤薬局システムに強みを持つユヤマのレセコンは、薬局併設型の歯科医院に特に適しています。処方や薬剤管理といった業務を一体的に扱える点が大きな特徴です。

薬局業務と歯科業務をまとめて効率化できるため、スタッフの負担軽減につながります。価格は医院規模や機能により異なりますが、数十万円から導入可能で、薬局併設の医院にとっては高い価値を発揮します。

オプテック|クラウド型レセコン

オプテックのクラウド型レセコンは、リーズナブルなプランを提供しており、初期費用を大幅に抑えることができます。特に開業間もない医院やコスト重視の医院におすすめです。

クラウド型ならではの自動アップデートや遠隔利用のしやすさも備えており、コストと利便性の両立が可能です。月額は1万〜2万円台が中心で、低予算でも安定的に運用できます。

フリーウェイ|Freewayレセコン

Freewayレセコンは柔軟なカスタマイズ性を備え、中堅〜大規模の歯科医院に選ばれています。医院独自の業務フローに合わせて機能を最適化できる点が強みです。

システム連携や拡張性にも優れており、長期的に成長を目指す医院に適しています。価格は初期費用が数十万円〜数百万円まで幅広く、月額も利用規模に応じて変動します。

ORCA(日本医師会ORCA管理機構)

ORCAはオープンソース型の医療会計システムで、導入コストを抑えたい医院に最適です。基本的な機能は無料で利用できるため、小規模医院やコストに敏感な医院に支持されています。

ただし、設定や運用には一定のITスキルが必要であり、サポート体制は他社製品に比べて限定的です。その分、自分で運用を工夫できる医院にとっては大幅なコスト削減を実現できる選択肢です。

歯科レセコンをコストを抑えて導入する方法

歯科レセコンは必須システムですが、導入には高額な費用がかかることもあります。ここでは、リースやクラウド型の活用、中古導入、補助金制度などを通じて、コストを抑えて導入する具体的な方法を紹介します。

リース・レンタルを活用する

初期投資を抑える方法として、リースやレンタルの活用が挙げられます。リース契約ではまとまった初期費用が不要となり、毎月一定額で利用できるため、資金繰りを安定させながら最新のシステムを導入可能です。特に中長期的に利用を見込む医院では、費用を均等化できるメリットがあります。

短期的に試したい場合や開業準備段階ではレンタルも有効です。契約期間終了後に返却できるため、設備更新の柔軟性も高まります。資金負担を軽減しつつ安定した運用を目指す場合に有効な選択肢です。

中古・再生品を導入する

中古や再生品を導入する方法も、コスト削減に効果的です。新製品に比べて大幅に安価で、すぐに利用できる点が魅力です。特にオンプレミス型でサーバーや周辺機器が必要な場合、中古機器を取り入れることで費用を数十万円単位で抑えられることがあります。

ただし、サポートが受けられないケースや、最新の制度改定に対応できない場合もあるため注意が必要です。導入時は販売元の保証内容やメンテナンス体制を確認し、信頼できる業者から購入することがポイントです。

クラウド型を選んで初期費用を削減

クラウド型レセコンはサーバー設置が不要で、初期費用を大幅に削減できるのが強みです。契約開始と同時に利用でき、ソフトウェアのインストールや保守管理も不要のため、運用の手間を最小限にできます。

月額利用料がかかるものの、初期投資の少なさとアップデート自動対応の利便性を考慮すると、開業したばかりの医院やコストを抑えたい医院に最適です。導入後も最新制度に即時対応できる点は安心材料となります。

補助金や助成金を活用する

国や自治体の補助金・助成金を活用することで、導入コストをさらに削減できます。たとえばIT導入補助金や小規模事業者持続化補助金は、システム導入や業務改善を目的とした経費を支援対象としています。条件を満たせば数十万円〜数百万円の補助を受けられる場合もあります。

補助金は申請のタイミングや要件が細かく設定されているため、事前に専門家やベンダーに相談することが重要です。制度を活用すれば、コスト負担を軽減しながら最新システムを導入するチャンスを広げられます。

歯科レセコンに利用できる補助金・助成金

歯科レセコンは高額な導入費用が課題ですが、国や自治体の補助金・助成金を活用すれば費用負担を軽減できます。ここでは代表的な制度として、IT導入補助金や持続化補助金、業務改善助成金、自治体独自の医療支援策を紹介します。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際に利用できる制度です。歯科レセコンも対象となり、クラウド型システムや電子カルテとの連携ソフトなどが補助対象に含まれます。補助率は1/2〜2/3程度で、最大数百万円まで支援されるケースもあります。

申請には、登録されたITベンダーを通じて手続きする必要があります。要件を満たせば比較的利用しやすく、開業時やシステム更新の際に大きな助けとなります。特にクラウド型レセコン導入を検討する医院にとって、有力な選択肢となる補助金です。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する制度です。歯科医院がレセコンや関連システムを導入する場合も対象になり得ます。補助率は2/3が一般的で、上限額は数十万円程度です。

比較的申請枠が広いため、診療効率化や患者サービス向上を目的にした設備投資として活用可能です。商工会議所などの支援機関と連携して申請を行うため、事前に相談することでスムーズな採択が期待できます。

業務改善助成金

業務改善助成金は、厚生労働省が実施する制度で、事業場内の最低賃金引き上げとあわせて設備投資を支援するものです。歯科医院が業務効率化を目的にレセコンを導入する場合、対象となることがあります。助成額は数十万円から数百万円規模で、申請要件を満たせば幅広く活用可能です。

特徴は、人件費の改善と設備投資を同時に支援する点にあります。人材確保や労働環境改善を目指す歯科医院にとって、長期的な経営基盤を整えるために有効な制度です。

医療機関向けの自治体独自補助制度

自治体によっては、医療機関向けに独自の補助制度を設けている場合があります。例えば、地域医療のICT化を推進する補助金や、感染症対策に伴う設備投資支援などがあり、レセコン導入が対象となるケースもあります。

制度の内容や募集時期は自治体ごとに異なるため、地元の医師会や行政窓口で最新情報を確認することが重要です。国の制度と併用できる場合もあり、総合的に活用することで大幅なコスト削減が実現できます。

歯科レセコンのメリット

歯科レセコンは、診療報酬請求業務の効率化や会計・カルテ管理の精度向上に加え、スタッフの負担軽減や経営改善にも大きく貢献します。ここでは導入によって得られる代表的なメリットを整理します。

レセプト業務の効率化ができる

歯科レセコンの最大のメリットは、レセプト作成を効率化できる点です。診療内容を入力するだけで自動的に点数計算や請求データ作成が行われ、従来の手作業に比べて大幅な時間短縮が可能となります。ミスの減少にもつながり、診療報酬の請求漏れや誤請求のリスクを防ぐことができます。

また、診療報酬改定など制度変更にも迅速に対応できるため、常に最新のルールで正確な請求を行えるのも強みです。事務作業を効率化することで、限られたリソースを患者対応や診療業務に集中できるようになります。

会計・カルテ管理の精度向上に繋がる

レセコンは単なる請求業務だけでなく、会計やカルテ管理の精度向上にも寄与します。電子カルテや画像データと連携できるシステムでは、診療記録や治療経過を一元的に管理でき、情報の重複や入力漏れを防止できます。

さらに、会計処理も自動化されるため、請求から会計までの流れがスムーズになり、正確性が高まります。カルテや会計が正しく管理されることで、患者への説明責任を果たしやすくなり、信頼性の向上にもつながります。

スタッフの業務負担軽減ができる

レセコン導入により、スタッフが行う煩雑な事務作業が大幅に軽減されます。特に新人スタッフやパート職員にとっても直感的に操作できるインターフェースを備えたシステムが多く、短期間で習熟可能です。

業務効率が高まることで残業や事務処理時間を減らすことができ、スタッフの働きやすさや定着率向上にも寄与します。結果として、医院全体のチームワークや患者対応力を強化する効果も期待できます。

経営データ分析や経営改善に役立つ

近年の歯科レセコンは、診療データや会計データを分析する機能を備えています。患者数や診療内容、売上の推移などを自動で集計できるため、医院の現状を客観的に把握できます。

これらのデータを活用することで、診療メニューの改善や人員配置の最適化、収益性向上の施策検討に役立ちます。単なる請求ツールにとどまらず、経営改善を支援するシステムとしての役割も果たすのが大きなメリットです。

歯科レセコンのデメリット

歯科レセコンは多くのメリットをもたらす一方で、導入や運用には注意すべき点も存在します。ここでは代表的なデメリットとして、費用負担やスタッフ教育、システムリスク、連携面の課題について解説します。

初期費用やランニングコストがかかる

レセコン導入には、システム本体の購入費やクラウド利用料、周辺機器費用などの初期投資が必要です。オンプレミス型であれば数百万円に上るケースもあり、クラウド型でも毎月の利用料が継続的に発生します。保守契約やサポート費用も別途必要となり、長期的なランニングコストが医院の経営に影響を与える場合があります。

そのため、導入にあたっては補助金の活用や、リース・レンタルなど柔軟な資金計画を検討することが重要です。費用面の負担を軽視すると、経営を圧迫しかねない点は注意が必要です。

スタッフ教育・習熟が必要

レセコンは高機能である分、操作を習得するための教育が欠かせません。特に初めて導入する医院では、スタッフが入力方法や運用フローに慣れるまでに一定の時間が必要となります。新しいシステムが業務効率を下げてしまう一時的なリスクも考えられます。

また、スタッフごとにITスキルの差があるため、操作性が良いシステムを選ぶとともに、ベンダーの研修やサポート体制を活用することが大切です。教育コストと習熟期間を見込んだ計画を立てることが求められます。

システム障害やトラブルのリスク

レセコンは日常業務の中心を担うシステムであるため、障害やトラブルが発生すると業務が一時的に停止するリスクがあります。クラウド型では通信環境が不安定だと利用に支障が出ることもあり、オンプレミス型ではサーバーや機器の故障が直接影響します。

このようなリスクに備えるには、ベンダーのサポート体制やバックアップ機能を確認しておくことが大切です。安定性や復旧スピードが十分でないと、患者対応や請求業務に深刻な影響を与えかねません。

他システムとの連携が難しい場合がある

レセコンは電子カルテや予約システム、会計ソフトなどと連携させることで真価を発揮します。しかし、製品によっては他システムとの互換性が不十分で、データの二重入力や作業の煩雑化を招くことがあります。

特に既存システムとの統合を考える場合は、事前に連携の可否やカスタマイズ性を確認することが重要です。連携が難しいと業務効率化どころか逆に手間が増えるリスクがあるため、導入前にシステム全体の設計を見直すことが求められます。

歯科レセコン導入の流れ

歯科レセコンの導入は、単なるシステム購入ではなく、医院の業務改善や効率化に直結する重要なプロセスです。導入の一般的な流れを、ニーズ分析から運用開始後のサポートまで段階ごとに解説します。

導入前のニーズ分析・比較検討

まず重要なのは、自院の規模や診療内容に合ったシステムを見極めることです。診療ユニット数やスタッフ人数、電子カルテや予約システムとの連携の必要性など、具体的なニーズを整理しましょう。その上で、クラウド型かオンプレ型かといった導入形態の選択を検討します。

比較検討では複数のメーカーを調べ、導入実績やサポート体制、価格などを比較することが大切です。自院の課題を解決できる機能を備えているかどうかを見極めることが、失敗しない導入につながります。

メーカーや販売代理店への相談・見積もり取得

次のステップは、候補となるメーカーや販売代理店に相談し、具体的な提案や見積もりを受けることです。実際のデモンストレーションを通じて操作性を確認すると、導入後のイメージをつかみやすくなります。

見積もりの際には、初期費用や月額利用料だけでなく、保守費用やオプション機能の追加料金など、トータルコストを把握することが重要です。複数社を比較し、費用対効果を考慮して最適なシステムを選定しましょう。

導入準備(システム設定・スタッフ研修)

契約後はシステムの設定やデータ移行、スタッフ研修を進めます。診療報酬請求に関するマスタ設定やカルテ連携の確認は、運用をスムーズにするための重要な作業です。データ移行については、患者情報や過去の診療データを正確に引き継ぐ必要があります。

また、スタッフがすぐに使いこなせるよう、研修を丁寧に行うことが不可欠です。特に入力方法やトラブル対応など、日常業務でよく使う機能を重点的に習熟することが効果的です。

導入後の運用・サポート体制

導入後は、日常的にレセプト作成や会計処理を行いながら、システムを安定的に運用していきます。その際、トラブルが発生した場合に備え、サポート体制がどの程度充実しているかが重要なポイントとなります。

保守契約やオンラインサポートを活用すれば、障害発生時の復旧を迅速に行えます。また、法改正や制度変更に伴うアップデート対応も欠かせません。メーカーとの連携を密にし、安心して長期的に利用できる環境を整えることが成功の鍵となります。

歯科レセコン導入で失敗しないための注意点

歯科レセコンの導入は医院運営の効率化に直結しますが、事前準備を怠ると導入後に後悔するケースもあります。失敗を避けるための注意点を、目的設定やコスト試算、サポート体制、拡張性の観点から解説します。

導入目的を明確化する

まずは導入の目的をはっきりさせることが重要です。単に「新しいシステムを入れる」ではなく、請求業務の効率化や会計精度の向上、スタッフの負担軽減など、医院にとってどの課題を解決したいのかを具体化しましょう。目的が明確であれば、製品選びの基準がブレずに済みます。

逆に目的が曖昧なまま導入すると、機能過多で使いこなせなかったり、必要な機能が不足していたりと、かえって非効率になる恐れがあります。導入前に「何を実現したいか」を院内で共有しておくことが失敗防止の第一歩です。

費用対効果を試算する

レセコンは導入費用や月額利用料が発生するため、投資に見合った効果が得られるかを試算する必要があります。導入によって事務時間をどれだけ削減できるか、レセプトの精度向上でどの程度の請求漏れが防げるかといった数値を考慮しましょう。

また、長期的なランニングコストも忘れてはいけません。クラウド型なら月額利用料、オンプレ型なら保守費用や更新費用がかかります。短期的な価格だけで判断せず、数年先を見据えた費用対効果を検討することが大切です。

サポート体制を重視する

導入後の運用をスムーズに進めるには、ベンダーのサポート体制が不可欠です。システムトラブルが発生した際に迅速に対応してもらえるか、電話やオンラインでのサポート窓口が整っているかを必ず確認しましょう。

さらに、スタッフ研修やマニュアル提供といった教育支援も重要です。サポートが充実していないと、業務が滞り患者対応に支障をきたす可能性があります。導入の成否はサポート品質に大きく左右されるといっても過言ではありません。

将来的な拡張性を考慮する

現在のニーズだけでなく、将来を見据えた拡張性も考慮する必要があります。医院の成長に伴い、診療ユニットの増設やスタッフ増員、電子カルテや予約システムとの連携が必要になるケースもあります。

柔軟に拡張できるレセコンを選べば、長期的なシステム更新や入れ替えの負担を減らせます。短期的なコスト削減だけでなく、長期的な運営の安定性や効率性を重視することが、失敗しない導入につながります。

まとめ:歯科レセコンを賢く選んでコストを最適化しよう

歯科レセコンは、レセプト業務の効率化や会計精度の向上、スタッフの負担軽減といった多くのメリットをもたらします。しかし導入には初期費用や月額費用といったコストが発生し、安易な選択は経営に負担を与える可能性があります。そのため、導入目的を明確化し、自院の規模や業務内容に合ったシステムを選ぶことが何より重要です。クラウド型やリース、中古機器、さらには補助金制度を上手に活用することで、費用対効果を高めることができます。

また、導入後の安定運用を支えるには、ベンダーのサポート体制や将来的な拡張性の確認も欠かせません。業務効率化のみに目を向けるのではなく、長期的な経営基盤の強化につながる投資として捉えることが大切です。歯科レセコンは単なるシステムではなく、医院経営を支える重要なパートナーです。コストと機能のバランスを見極め、賢く導入することで、効率化と経営改善を同時に実現できるでしょう。

コメント