自動精算機・自動釣銭機を導入したけど、会計処理が分からない

自動精算機や自動釣銭機って法定耐用年数は何年なの?

国税庁ではどうやって定められている?

このようにお悩みではないでしょうか。

自動精算機や自動釣銭機の会計処理について知りたいという方は、ぜひ参考にしてください。

導入相談実績1000件以上!

セルフレジ・POSレジのことならお任せください。

セルフレジの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短でセルフレジを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

自動精算機・自動釣銭機の導入前に理解すべき税金の基礎知識

まず、自動精算機・自動釣銭機を導入する際に理解しておくべき基本的な税金の知識についてご説明します。導入前に、以下のポイントを確認しておきましょう。

法定耐用年数とは?

法定耐用年数とは、国税庁で定められている税法上の資産の使用可能期間を指します。この期間は資産の種類ごとに異なり、減価償却の計算の基準として用いられます。

耐用年数を基に毎年の減価償却費を計算し、会計処理で計上します。例えば、自動精算機の法定耐用年数は5年とされています。

減価償却とは?

減価償却は、建物や機械、車両などの固定資産が時間とともに価値を失う分を、会計上で処理する手法です。

資産を購入した費用を、耐用年数に応じて毎年分割して計上することで、使用期間全体にわたって費用を配分します。

主な減価償却の方法としては以下の二つが挙げられます。

・定額法:資産の価値を耐用年数で均等に割り当てる方法です。

・定率法:資産の残存価値に対して、毎年一定の割合で減価償却を行う方法です。

これらの基礎を押さえることで、導入後の管理や会計処理がスムーズに行えます。

固定資産税とは?

固定資産税は、土地や建物、機械などの固定資産を所有する人が毎年支払う地方税で、所有資産の価値に基づいて課税されます。

この税金は、市区町村といった地方自治体に納めるものです。たとえば、店舗に設置した自動精算機が固定資産に該当する場合、その評価額に応じて固定資産税が課されます。

セルフレジの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短でセルフレジを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

自動精算機・自動釣銭機の法定耐用年数は?

自動精算機・自動釣銭機の法定耐用年数は国税庁によって5年と定められています。

そのため、普通に購入した場合には5年間で減価償却を行う必要があります。

ただし、導入方法によっても違いがあるため、以下で詳しく解説します。

リースした場合の法定耐用年数

リース契約での耐用年数は、契約の条件に応じて異なります。

所有権の移転があるかどうかで、会計処理や経費の扱いが変わります。

所有権移転契約で自動精算機や自動釣銭機をリースした場合

所有権がリース期間終了後に利用者へ移る「所有権移転契約」では、国税庁が定めた法定耐用年数に従い、通常5年で減価償却を行います。

また、支払い総額が高額であれば、このリース資産は固定資産として扱われ、減価償却管理が必要です。この方法により、資産として計上されるため、耐用年数に沿って定期的に価値の減少が計上されます。

所有権移転外契約で自動精算機や自動釣銭機をリースした場合

一方、リース終了後も所有権がリース会社に残る「所有権移転外契約」の場合、リース期間そのものが耐用年数として扱われます。

この契約では減価償却は行わず、リース料の月額利用料を経費として計上することが可能です。リース期間が短い場合には、全額が月次の経費となり、会計処理が簡便です。

レンタルした場合の法定耐用年数

自動精算機や自動釣銭機をレンタルした場合、そもそも固定資産には該当しないので、耐用年数の取り決めはありません。

レンタルした場合には毎月のレンタル費用を経費として計上することができます。

セルフレジの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短でセルフレジを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

自動精算機の勘定科目は?

自動精算機や自動釣銭機の購入や設置費用は、基本的には「金銭登録器」という勘定科目です。しかし、設置場所や利用形態によって、別の勘定科目が適用される場合もあります。

例外ケースとして挙げられるのは、”コインパーキングの駐車場精算機”です。例えば、コインパーキングに設置される駐車場精算機は、「金銭登録器」ではなく「無人駐車管理装置」という勘定科目で処理されます。この場合も法定耐用年数は5年で、減価償却の方法は同じですが、設置場所や用途に応じて勘定科目が異なる点に注意が必要です。

このように、同じ自動精算システムであっても、条件により異なる区分で会計処理が行われることがありますので、ご留意ください。

自動精算機・自動釣銭機の類似製品に関する耐用年数

自動精算機や自動釣銭機と同様に、業務の効率化や現金管理に用いられるPOSレジや券売機についても、法定耐用年数が設定されています。

これらの機器の耐用年数は、会計処理や減価償却を行う際に重要な指標となるため、合わせてチェックしておきましょう。。

POSレジの耐用年数

POSレジ(Point of Saleレジ)は、一般的に 5年の法定耐用年数が定められています。この期間は税法上の耐用年数として扱われ、購入時の費用を5年間にわたって減価償却することになります。

POSレジは、飲食店や小売業をはじめとした多くの業種で導入されており、その使用頻度や機能に応じたメンテナンスが求められるため、耐用年数が短めに設定されています。

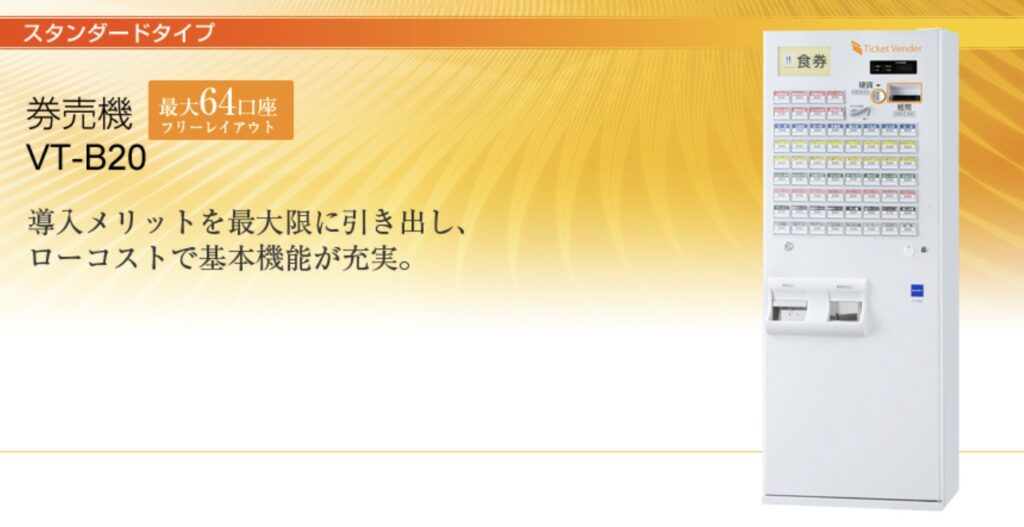

券売機の耐用年数

券売機もPOSレジと同様、 5年の法定耐用年数が設定されています。店舗や施設で利用される券売機は、POSレジと同じく使用頻度が高く、経年による劣化が想定されるため、5年という耐用年数が妥当とされています。

券売機の費用もこの耐用年数に基づいて会計処理が行われ、減価償却が適用されます。

自動精算機・自動釣銭機を導入する場合の価格相場は?

ここからは、自動精算機や自動釣銭機を導入する場合の価格相場について見ていきましょう。

導入方法によっても違いがあるので、それぞれの価格帯の違いについて解説します。

自動精算機・自動釣銭機を購入した場合の価格相場

自動精算機や自動釣銭機の購入価格は、機能や性能によって異なりますが、一般的には1台あたり50万円〜200万円程度です。シンプルな機種では数十万円から購入可能ですが、高度な管理機能や多通貨対応などのオプションが加わると、200万円を超える場合もあります。

購入した場合は一括での資産計上が必要となり、法定耐用年数(5年)に基づき減価償却を行う点も考慮する必要があります。

自動精算機・自動釣銭機をリースした場合の価格相場

リース契約による自動精算機・自動釣銭機の利用では、月額の支払いが1万5千円〜5万円程度が一般的です。リース契約は通常3〜8年といった長期契約が多く、契約終了後に所有権が移転するかどうかで会計処理が異なります。長期的に安定して利用できるため、購入に比べ初期費用を抑えたい場合に適した選択肢といえます。

自動精算機・自動釣銭機をレンタルした場合の価格相場

短期間の利用に向くレンタル契約の場合、月額の費用は10万円〜20万円程度が一般的です。レンタル契約では所有権がリース会社に留まるため、減価償却の必要はなく、利用料が経費として全額計上できます。

イベントや臨時の需要など、短期的な利用が想定される場合には、レンタルが適しています。

なお、自動精算機のレンタルプランが用意されているユニエイム社では以下のようなプランが用意されています。

セルフレジの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短でセルフレジを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

自動精算機・自動釣銭機の導入時に利用できる補助金は?

自動精算機や自動釣銭機は非常に高額な製品であるため、導入時には補助金を活用するのがおすすめです。

ここでは、自動精算機や自動釣銭機の導入で利用できる補助金について詳しく解説していきます。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が業務効率化を図るための機器やシステムを導入する際に支給されます。

自動精算機や自動釣銭機のような業務効率化に資する機器も対象となる場合があります。補助額は経費の最大50%までで、補助上限額は450万円までの枠が用意されています。

ものづくり補助金

業務改善や生産性向上を目的とした「ものづくり補助金」も、自動精算機や自動釣銭機の導入に利用できる可能性があります。

革新的な技術やシステムを取り入れた機器導入で、最大1,000万円の補助が受けられることがありますが、採択には審査が必要です。

事業再構築補助金

新たな事業形態や業務の改善を図る事業者向けの「事業再構築補助金」も利用可能です。コロナ禍などの影響を受けた業種が対象で、業務改善や無人化のための自動機器導入に対して補助金が支給されます。補助率や上限額は事業規模や内容によって異なります。

補助金を利用する場合はサポート業者の利用がおすすめ

上述した補助金は自動精算機の導入時に利用できる可能性がありますが、補助金の利用については事前に書類の準備などが非常に面倒な作業となります。

ただし、自動精算機メーカーによっては導入時に補助金利用のサポートが行われているメーカーもあり、導入時にはそうしたサービスを利用するのがおすすめです。

サポート業者を利用することで、大幅に手間をカットして自動精算機を導入することができます。

なお、補助金のサポートが行われている業者をリサーチするのが面倒な方は、当サイトよりご相談いただければすぐさまメーカーをご紹介させて頂きます。

セルフレジの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短でセルフレジを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

補助金の利用サポートが行われている自動精算機メーカー3選

ここからは、導入時に補助金のサポートも行われている自動精算機メーカーをご紹介します。

スマレジ

スマレジは、iPadやiPhoneなどのタブレットに専用アプリをインストールするだけで、無料から簡単に利用を開始できるクラウド型のPOSレジシステムです。小売業や飲食業など、多様な業種で活用されており、導入実績はすでに12万3,000店舗を超えています。

導入時には補助金サポートも行われおり、コストを抑えて導入したい方におすすめです。

さらに、興味のある方は、ショールームで実際に操作感を確かめることができます。予約をしてぜひ体験してみてください。

クリニックキオスク

クリニックキオスクは、1,600以上の医療機関で導入されているクリニックや診療所向けの自動精算機です。この機器は、再来受付機能と支払い機能を一体化しており、効率的な運用を実現しながら設置スペースを最小限に抑える設計が特徴です。

医療現場の要望に応えて設計されており、奥行きがわずか30cmというコンパクトなサイズのため、スペースに余裕がない施設でも導入しやすい仕様になっています。

さらに、標準で予防接種チケットの発行機能を搭載しており、インフルエンザなどの予防接種が集中するシーズンにも、スムーズに対応できるよう工夫されています。

CASHIER POS

CASHIER POSは、多機能を備えたAndroidベースのクラウド型POSレジシステムです。周辺機器を組み合わせることで、セルフレジやセミセルフレジ、スマホレジなど、さまざまな運用スタイルに対応できる柔軟性が特徴です。

店舗の業務データを一元管理できるため、データ分析や運用が簡単になり、チェーン店や小規模店舗に特に適しています。また、飲食店向けの注文システムを追加したり、専用端末を組み合わせることで、キャッシュレス決済にもスムーズに対応できます。

キャッシュレス決済は初期費用・月額利用料無料で利用可能で、コストを抑えたい方におすすめです。

自動精算機を導入する際のポイントは?

これから自動精算機の導入を検討している場合、以下のポイントに注意するようにしましょう。

導入コストが高すぎないか

自動精算機の導入には、機器本体の価格に加え、設置費用やシステム連携にかかるコスト、さらに保守・メンテナンス費用など多くの要素が関わります。そのため、総合的なコストを見積もることが重要です。

初期費用が高すぎると導入そのものが負担になりますが、ランニングコストが高ければ長期的な運用にも影響が出ます。また、他の手段と比較してどの程度業務効率や収益改善につながるのか、具体的なコスト対効果を検討しましょう。

サポート体制が充実しているか

自動精算機を長期間問題なく運用するためには、メーカーや販売会社のサポート体制が充実しているかが鍵となります。故障時の対応が遅れると、業務が滞り、顧客満足度が低下するリスクもあります。

そのため、24時間体制のコールセンターの有無や、故障時に現場まで迅速に駆けつける出張サービスの内容、さらにはメンテナンス頻度や費用も確認する必要があります。また、導入後の操作説明や技術的なトレーニングを提供しているかも重要なポイントです。

補助金が利用できるか

自動精算機の導入費用を抑えるためには、国や地方自治体が提供する補助金制度を活用するのが賢明です。キャッシュレス化促進や業務効率化を目的とした補助金が利用できる場合があり、これを活用することで導入コストを大幅に削減できます。

ただし、補助金は申請条件や期限が定められているため、早めの情報収集と準備が必要です。さらに、補助金対象となる製品や導入方法にも制約がある場合があるため、メーカーに直接相談し、必要書類の準備や申請手続きのサポートを依頼することも重要です。

必ず複数のメーカーに資料請求しておく

自動精算機の選定では、必ず複数のメーカーから資料を取り寄せ、比較検討を行うことが成功の鍵となります。各メーカーはそれぞれ異なる機能やサービスを提供しており、価格やサポート内容も大きく異なるためです。

また、資料請求を通じてメーカーの対応の迅速さや丁寧さを確認することも、長期的な関係構築に役立ちます。比較の際には、単に価格だけでなく、機能性や耐久性、操作のしやすさ、保守サポートの充実度を考慮することが重要です。

セルフレジの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短でセルフレジを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

減価償却の具体的な計算方法と会計処理の流れ

ここからは、減価償却の計算方法や会計処理について解説します。

定額法と定率法の違いとポイント

減価償却には主に「定額法」と「定率法」があり、計算方法と費用配分の考え方が異なります。定額法は耐用年数にわたって毎年同額を償却する方法で、会計処理がシンプルな点が特徴です。

一方、定率法は帳簿価額に一定の率をかけて償却するため、初年度に多く、年々少なくなる形で費用配分されます。資産の使用価値が導入初期に高い場合には定率法が向いていますが、現在は税制改正により中小企業を除き原則として定額法が適用されるケースが多くなっています。

中小企業が採用しやすい減価償却方法

中小企業では「少額減価償却資産の特例」や「一括償却資産の制度」を活用できる点が大きな利点です。取得価額が10万円未満であれば消耗品費として一括で経費計上可能で、20万円未満であれば3年間で均等償却できます。

また、30万円未満までの資産であれば、青色申告法人に限り年間300万円まで即時償却可能な特例も利用可能です。これによりキャッシュフローの調整がしやすく、会計処理の簡素化と節税の両立が図れます。

会計ソフトでの処理手順と注意点

会計ソフトでは、資産登録時に「取得日」「取得価額」「耐用年数」「償却方法」を入力することで、自動的に減価償却費を毎年計算してくれます。ただし、設定ミスがあると正確な会計処理にならないため、税務署が定める耐用年数表に基づく正確な入力が重要です。

また、リース資産や補助金対象資産の場合は、特別な会計処理が必要になることもあるため、ソフトの仕様やヘルプ機能を活用し、必要に応じて税理士にも確認することが推奨されます。

セルフレジの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。

専門知識が無くても、手間を掛けずに最短でセルフレジを見つけることが出来ます。

非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。

自動精算機・自動釣銭機の導入はセルフレジNetへ!

これから自動精算機・自動釣銭機の導入を検討している場合は、セルフレジNetへご相談ください。

セルフレジNetでは自動精算機メーカーの無料選定サポートや各社への一括資料請求などを完全無料でサポートしております。

どのメーカーを選べば良いか分からない方でも、以下のリンクよりご相談いただければすぐさまぴったりの自動精算機が見つかります。

まずはお気軽にご相談ください!

自動精算機の耐用年数に関するよくある質問

最後に、自動精算機の耐用年数に関するよくある質問を解説します。

自動精算機の耐用年数は何年ですか?

自動精算機の耐用年数は、法定耐用年数に基づいて5年とされています。これは税法上の基準であり、実際には使用環境やメンテナンス状況によって異なる場合があります。

自動精算機の勘定科目は?

自動精算機の勘定科目は、主に「機械装置」として固定資産に計上されます。ただし、購入金額が少額であれば「消耗品費」などの経費として処理されるケースもあります。

自動精算機を導入する場合の価格相場は?

導入する場合の価格相場は、機種や機能に依存しますが、一般的には100万円から300万円程度です。高機能なモデルや特注品の場合、さらに高額になることもあります。

自動精算機と類似している製品(POSレジ・券売機など)の耐用年数は?

自動精算機と類似しているPOSレジや券売機の耐用年数についても、自動精算機と同様に法定耐用年数は5年とされています。これらも同じ「機械装置」のカテゴリーに含まれるためです。

自動精算機を導入するメリット・デメリットは?

自動精算機を導入するメリットとしては、まず人件費を削減できる点が挙げられます。そのため、店舗の運営効率が向上します。また、顧客にとっても操作が簡単で、会計のスピードが上がるため、待ち時間を短縮できる効果があります。さらに、現金の受け渡しミスが減るため、業務精度の向上にも寄与します。

一方で、デメリットとしては、初期導入コストが高額である点や、故障時に修理費がかかる点が挙げられます。また、高齢者や機械に不慣れな顧客にとっては、操作が煩雑に感じられる場合もあります。

コメント